Colectivos Culturales

COLECTIVO DE DANZA TRADICIONAL PIRASEMO

Pirásëmo significa «ribazón de pescado» en la lengua de la etnia Cubeo. Así se llama el colectivo de danza tradicional indígena de la comunidad de Morichalito, donde los mayores transmiten su sabiduría y tradiciones a hijos y nietos, asegurándose de que este valioso conocimiento no se pierda con el tiempo.

Es un espacio vivo de cultura y memoria, donde las raíces siguen floreciendo. ¡Descubre más sobre esta maravillosa tradición!

Historia de la comunidad indígena de Morichalito

La comunidad indígena de Morichalito comenzó a formarse el 11 de febrero de 2008, cuando llegaron las personas que actualmente habitan este territorio. La comunidad se encuentra ubicada en las orillas del río Guaviare, en las periferias del municipio de Inírida, en el departamento del Guainía.

Los fundadores de Morichalito, tras migrar hacia Venezuela, dejaron un legado que hoy continúa vivo en este resguardo indígena. En la comunidad conviven familias de diversas etnias, como los Cubeos, Curripacos, Puinaves y Piapocos, manteniendo una rica diversidad cultural y ancestral.

Morichalito forma parte del resguardo indígena Sabanitas-Coayare y está compuesto por familias desplazadas por la violencia en el departamento del Vaupés, específicamente de la comunidad indígena de Tayasu, situada a unas 8 horas de la capital, Mitú.

Este espacio no solo representa un hogar, sino también un testimonio de resiliencia y unidad, donde las tradiciones indígenas permanecen vivas y fortalecidas.

Colectivo danza tradicional Pirasemo

Cuando los miembros de la comunidad llegaron desde su tierra de origen, algunos participaban activamente en otras comunidades cercanas a las periferias del municipio de Inírida, donde se encontraban las malokas. Allí, se reunían para tocar instrumentos tradicionales como el carrizo, compartir la chicha y realizar ceremonias como el dabucurí, además de otras presentaciones culturales.

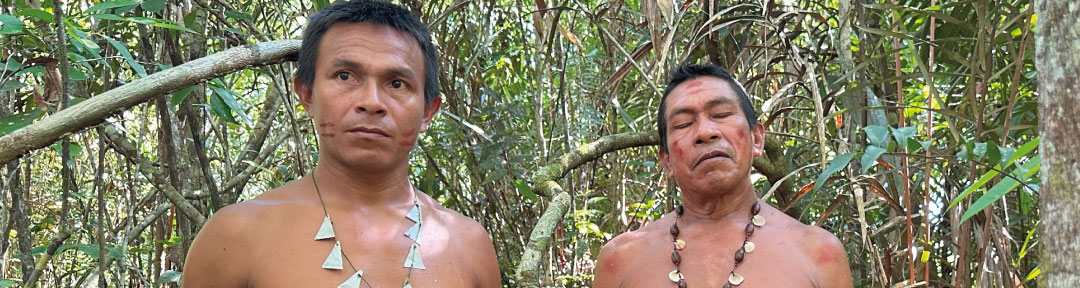

Al reflexionar sobre el valor de esos conocimientos, bailes y rituales, surgió la idea de preservarlos y darles mayor visibilidad. Así, en la comunidad de Morichalito, la unión de dos familias dio nacimiento a Pirásëmo, un colectivo dedicado a mostrar la riqueza cultural y reforzar la identidad de su pueblo, específicamente a través de la danza tradicional indígena.

Pirásëmo no solo es un espacio para la expresión artística, sino también un puente entre generaciones, asegurando que las raíces culturales sigan floreciendo en el presente y el futuro.

Actualmente el colectivo tiene 10 miembros activos.

Elaboración de Trajes Tradicionales para Danza

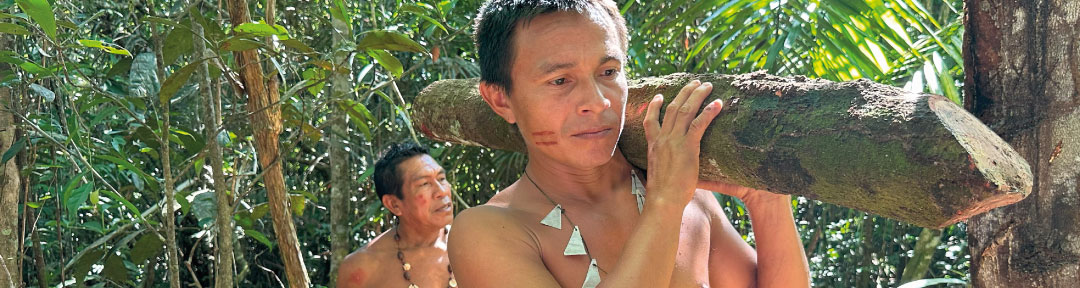

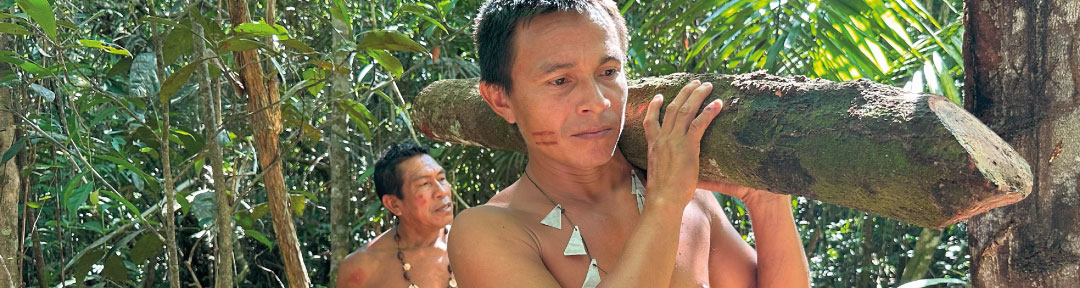

Los danzantes utilizan trajes tradicionales elaborados con materiales propios de la selva, respetando las prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación. Según el mayor Laureno Vargas, los trajes se confeccionan a partir de la corteza de un árbol llamado Yanchama, conocido por su tronco largo, madera resistente y una corteza que puede desprenderse fácilmente si se trabaja adecuadamente.

Después de tomar el mingado en la mañana, Laureno, junto con sus compañeros de danza, se adentra en la selva, que comienza prácticamente en el patio trasero de sus hogares. Allí buscan el árbol adecuado para iniciar el proceso. La selección del árbol es clave: si el Yanchama tiene muchas ramas, no es apto para la tarea. Una vez identificado el árbol ideal, lo cortan cuidadosamente y llevan el tronco de regreso a la casa.

El siguiente paso es el tratamiento de la corteza. Primero, se raspa la capa superficial del tronco, eliminando la parte gris o verde hasta dejar expuesta la capa interna de la corteza, que es la que se utilizará para confeccionar los trajes. Con ayuda de garrotes de madera, comienzan a golpear el tronco para desprender la corteza de manera uniforme. Este proceso requiere fuerza, paciencia y técnica, ya que debe realizarse con precisión para no dañar el material.

Cuando la corteza se desprende por completo, se pasa al lavado. Este paso es fundamental porque, si la corteza no se limpia correctamente, podría causar irritación o picazón a las personas que usen los trajes. Finalmente, la corteza limpia se deja secar y queda lista para ser transformada en los trajes que lucen los danzantes durante las ceremonias y presentaciones, simbolizando la conexión entre la naturaleza y las tradiciones culturales.

Después de completar la extracción de la corteza del árbol, el colectivo, compuesto por hombres y mujeres, se reúne para iniciar la elaboración de los trajes tradicionales. Este proceso artesanal está lleno de simbolismo, creatividad y colaboración comunitaria.

El primer paso es medir la corteza directamente en el cuerpo de cada participante, asegurándose de que el material se adapte perfectamente a su forma y tamaño. De esta manera, la corteza se transforma en piezas como faldas, taparrabos y las bases para coronas ceremoniales, elementos esenciales en la vestimenta tradicional.

Una vez cortadas y moldeadas las piezas, comienza la etapa de decoración, en la que se da vida a los trajes. Cada miembro del colectivo trabaja en conjunto para diseñar figuras y símbolos que reflejan su cultura, historias y conexión con la naturaleza. Estos símbolos no solo son adornos, sino representaciones de su identidad y espiritualidad, y se dibujan cuidadosamente sobre la corteza.

El proceso continúa con la pintura, donde colores naturales extraídos de la selva se utilizan para dar vida a los diseños. Cada trazo, línea y forma tiene un significado especial, convirtiendo cada traje en una obra de arte única.

Así, con dedicación y trabajo en equipo, los trajes tradicionales toman forma, listos para ser utilizados en las ceremonias y bailes, donde cobran vida al ritmo de las danzas ancestrales, celebrando la riqueza cultural y espiritual de la comunidad. Este proceso no solo es una actividad creativa, sino una poderosa expresión de identidad y unión colectiva.

Así se lleva a cabo este proceso artesanal, un testimonio del profundo respeto y conocimiento que las comunidades indígenas tienen hacia su entorno y su cultura.

ENTRE PASOS Y MEMORIAS, LA DANZA TRADICIONAL CUBEA

La Danza Tradicional: Un Espacio de Sabiduría y Conexión Cultural

La danza tradicional es un pilar fundamental para el pueblo Cubeo, ya que no solo es una expresión artística, sino también un medio para compartir la palabra y transmitir la sabiduría ancestral. A través de las danzas, se narran historias sobre el origen de los pueblos y se reviven los saberes tradicionales que han pasado de generación en generación.

El Dabucuri: Ceremonia de Gratitud a la Madre Tierra

El Dabucuri es una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra por la abundancia de cosechas, ya sean frutos silvestres, peces o animales de monte. Según el mayor Laureano Leal, esta ceremonia involucra a una comunidad anfitriona y otra invitada. La comunidad anfitriona es responsable de los preparativos, que incluyen la recolección de alimentos según el calendario ecológico y la elaboración de chicha de yuca brava. Este proceso puede tardar hasta un mes.

El día del encuentro, los invitados llegan con su propia chicha para compartir. La reunión se lleva a cabo en la maloca tradicional, donde se comparten alimentos y bebidas. Cuando el ambiente se calienta por los efectos de la chicha, comienza la danza principal: el Yapurutu, una danza que utiliza una flauta sagrada hecha de la palma del mave. Se cree que sumergir las flautas en chicha las «emborracha», lo que amplifica su sonido. El Dabucuri puede extenderse durante varios días, dependiendo de la cantidad de alimentos y chicha disponibles. Durante el evento, también se realizan otras danzas, como las de la gaviota, el loro, el mavaco y el carrizo, las cuales representan la naturaleza. Los cantos que acompañan las danzas cuentan historias de los animales, reviviendo las narrativas ancestrales.

El Yurupari: Ceremonia de Iniciación

El Yurupari es un ritual sagrado que marca el paso de un niño a la adultez. Según Efraín Vargas, un mayor que vivió esta ceremonia, el joven que participará debe someterse a una preparación tanto física como espiritual bajo la guía de su padre, quien le transmite la sabiduría necesaria para enfrentar el ritual.

En esta ceremonia, solo participan hombres, mientras las mujeres y los niños deben alejarse del lugar. Las comunidades invitadas llegan en canoas, soplando la melodía del Yapurutu, que resuena como truenos en la selva. Una vez reunidos, se utilizan instrumentos sagrados que las mujeres y los jóvenes no pueden ver, ya que su exposición podría causarles daño. Los mayores tocan melodías para invocar a los espíritus de la naturaleza y realizan danzas en medio de un ambiente cargado de espiritualidad.

El rito de iniciación incluye el uso de una vara rezada por el payé o sabedor, con la cual se golpea al joven. Este sacrificio simboliza su transformación en hombre. Posteriormente, los mayores se retan entre sí con látigos, demostrando su fortaleza en un acto de resistencia. Una vez superada la prueba, el joven es guiado a la maloca por un sabedor, quien le relata las historias del pueblo y le muestra figuras sagradas de piedra que representan a los dioses. Estas figuras están rodeadas de un fuerte simbolismo y poder espiritual, y el joven tiene prohibido hablar de lo que ha visto, preservando así la sacralidad del ritual.

Los Orígenes de las Danzas, Instrumentos y Vestuarios

Según el mayor Laureano Leal, los orígenes de las danzas y los instrumentos están profundamente conectados con los peces y la naturaleza. Los relatos ancestrales cuentan que los peces, guiados por el «Guio» (el padre de los peces), trascendieron a la vida humana. Los peces que no lograron convertirse en humanos optaron por transformarse en materiales para instrumentos, como el mave, y servir así a sus antiguos compañeros.

El Yapurutu, una de las danzas más importantes, rinde tributo a los peces y al agua. Durante la danza, se imitan los movimientos de los peces y el flujo del agua, simbolizando el cuerpo del Guio. Las parejas principales, conformadas por dos hombres con flautas macho y hembra, inician el baile, seguidas por mujeres y niños que representan aves y peces pequeños, completando el cuerpo del Guio. El mavaco, otro instrumento, simboliza los sonidos de las aves terrestres.

La Danza de la Gaviota es mucho más que un simple movimiento; es un símbolo profundo que conecta a la comunidad con la naturaleza y los ciclos del tiempo. Esta danza ancestral emerge con fuerza durante la temporada de verano, marcando un periodo de abundancia y renovación.

Los danzantes, con sus movimientos precisos y elegantes, imitan el vuelo de la gaviota, un ave que domina el cielo en esta época del año. Cada paso, cada giro, recrea la majestuosidad de un animal que parece surcar los vientos con libertad y propósito, como si anunciara un mensaje oculto desde las alturas.

Se dice que, cuando la gaviota aparece en pleno esplendor, es un augurio de buenas cosechas y días largos y luminosos. En sus plumas y en su vuelo reside un misterio que los mayores de la comunidad han transmitido de generación en generación, recordando que este ave no solo embellece el cielo, sino que también lleva consigo el espíritu de quienes observan y respetan la tierra.

La danza es un ritual cargado de simbolismo, donde los cuerpos de los danzantes parecen fusionarse con el viento, recreando la libertad de la gaviota y su conexión con los cielos infinitos. Es una expresión de agradecimiento a la naturaleza, pero también un recordatorio de que todo en la vida está conectado: el ave, el cielo, la tierra y el ser humano.

Quienes han presenciado la Danza de la Gaviota aseguran que en sus movimientos hay algo más que gracia y belleza; hay una energía misteriosa, casi espiritual, que hace que quienes la observan sientan un vínculo profundo con el mundo que los rodea.

Esta danza, con su mezcla de armonía y misterio, no solo mantiene viva una tradición ancestral, sino que invita a quienes lo contemplan a volar más allá de lo visible, hacia un lugar donde el tiempo se detiene y la conexión con la naturaleza es absoluta.

Esta iniciativa de investigación, titulada «Entre Pasos y Memorias: La Danza Tradicional Cubea», es posible gracias al apoyo del Banco de Iniciativas Artísticas y Culturales del Ministerio de las Culturas de Colombia, que impulsa proyectos dedicados a preservar y revitalizar el patrimonio cultural del país.

FOTOGRÁFIAS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN